Dix-huit ans et 50 numéros contre les catégories dans lesquelles on nous enferme

« Il y a certes de nombreuses représentations figuratives de l’ennemi, notamment l’immigrant et le terroriste, mais le prisonnier qu’on imagine comme un meurtrier ou un violeur joue le rôle principal comme menace envers la sécurité. »

Angela Davis

« En blesser un pour en terroriser mille »

D’ordinaire, quand il s’agit d’étouffer un mouvement social qui menace de prendre trop d’ampleur, l’État tâche de diviser ceux et celles qui le défient en recourant à des catégories ; bonne manière en prime de justifier la répression qui ne manque jamais de s’abattre, de la violence de sa police à la brutalité de ses tribunaux. Pour le mouvement des Gilets jaunes qui a explosé au mois de novembre dernier, il est tombé sur un os : il avait affaire à une foule considérable, aux mille visages tous différents. Les Gilets jaunes, c’est un peu tout le monde. Une multitude de vies, de réalités sociales, d’opinions qui se sont rencontrées, confrontées, formées mutuellement, et ont fait mouvement, donnant naissance au vocable « Gilets jaunes ». Mais ce n’est pas l’État qui l’a forgé, et cette catégorie volontairement floue ne permet pas de séparer ceux et celles qui se l’approprient du reste de la population. Alors il a tenté, comme souvent, d’en faire émerger des figures, des représentants ; il a exhorté le peuple des ronds-points à la responsabilité, c’est à dire à lui présenter des revendications claires tout en se débarrassant de ses éléments les plus bruyants.

Échec, là encore : les Gilets jaunes ne se sont pas laissés trier entre bons et mauvais, refusant la plupart du temps de se désolidariser des plus virulents. Sur les ronds-points, le mouvement a continué ; les défilés du samedi dans les beaux quartiers s’enchaînaient semaine après semaine, et les manifestants se sont montrés toujours plus déterminés. D’autant que beaucoup ont dû pour la première fois faire face à une violence d’État dont ils ne pouvaient même pas supposer l’existence, ou qu’ils croyaient réservée à d’autres catégories de la population, quartiers populaires et migrants en tête. C’est grâce à ses armes dites « non létales » – grenades, gaz, LBD, matraques… –, ses interdictions de manifester, ses gardes à vue, ses comparutions immédiates… que l’État et sa bande d’hommes en arme a fini, semaine après semaine, par construire la catégorie qui lui manquait. Le sinistre conseiller du prince Alain Bauer, toujours là quand on a besoin d’un concept fumeux pour enfermer en masse, s’est chargé de lui trouver un nom qui claque et fait frémir : « l’ultra-jaune ». En vrai, l’ultra-jaune, c’est celui ou celle que des mois de mouvement ont transformé ; c’est précisément celui ou celle que la violence d’une police toujours plus militarisée et encouragée à faire mal n’est pas parvenue à terroriser suffisamment pour rester sagement à la maison ; c’est celui ou celle que les blessures de ses complices de lutte a rendu intolérant aux appels au calme, d’où qu’ils viennent.

Un des faits politiques majeurs du mouvement, c’est cette prise de conscience largement partagée du vrai visage de l’État, celui qui se révèle chaque fois que sa stabilité est menacée. La brutalité dont sa police a usé en dit long sur la trouille qui a régné au sein des classes dirigeantes ; en mutilant si massivement les corps, l’État vise ouvertement à déshumaniser les opposants. Sa police, sa justice traitent les manifestants comme des sous-hommes, dans l’espoir que bientôt l’ensemble de sa population finira par se laisser convaincre : les gens qui continuent à sortir dans la rue méritent qu’on les blesse, qu’on les éborgne, qu’on les massacre. Cette grand-mère qui manifestait à Nice, Geneviève Legay, n’avait pas à défier l’ordre : piétinée par une escouade, elle a bien cherché son coma. Quant à cette autre grand-mère de Marseille, Zineb Redouane, morte le 2 décembre d’une grenade lacrymogène qui lui a explosé au visage alors qu’elle fermait ses volets pour se protéger des gaz, le pouvoir ne lui accorde même pas la moindre déclaration. Elle faisait partie de ces gens « qui ne sont personne » – dixit Môssieur C’est-notre-projet. « Blessez-en le plus possible », refrain habituel des commissariats les veilles de manifs ou d’évacuations de ronds-points. Un mutilé résume : « Blessez-en un pour en terroriser 1 000. » Du terrorisme d’État pour assurer sa survie. En déniant à ses opposants tout statut politique, il s’assure de n’avoir aucune issue sociale à donner au mouvement ; la seule issue sera donc répressive, policière et judiciaire.

Le pouvoir arme ses hommes et leur fournit des cagoules pour les protéger des témoins, et pour qu’ils fassent corps. Puis félicite et récompense ceux qui ont bien fait leur travail de déshumanisation. C’est l’État qui détient le monopole de la violence légitime, c’est sur elle que s’appuie sa puissance ; cela n’aurait aucun sens de punir les agents qui l’exercent pour lui avec le plus grand zèle. C’est pourquoi il n’y a pas de « violences policières » : la violence policière est structurelle, elle lui est indispensable. Alors il la défendra. La longue histoire des États n’est faite que de cela.

« C’est de la racaille ? Eh bien, j’en suis ! »

À la fin du mois d’octobre 2005, Bouna et Zyed, 15 et 17 ans, meurent électrocutés dans leur ville de Clichy-sous-Bois en tentant d’échapper à la police qui les poursuit sans autre raison que leur couleur et leur adresse. Leur quartier se soulève, vite rejoint par les villes environnantes ; dans les jours et les semaines qui suivent, les émeutes se propagent dans tous les quartiers de relégation du pays. Une insurrection populaire comme on en avait rarement connue. L’état d’urgence est déclaré.

Entre le 29 octobre et la fin décembre, la machine judiciaire va tourner à plein régime : plus de 3 000 personnes passent devant le juge ; 750 sont enfermées, dont 118 mineurs. Des cocktails Molotov sont lancés sur les tribunaux, notamment à Bobigny, Asnières et Aubervilliers ; alors des compagnies de CRS sont en toute logique mobilisées pour encadrer les audiences, souvent houleuses, ou protéger les magis-rats qui quittent le tribunal. Jamais le gouvernement et les médias aux ordres n’accordent à ce soulèvement d’une ampleur inédite le statut de mouvement social. Au mieux, on lui concède d’exprimer le vieux refrain du « malaise des banlieues » ; au pire, on le présente comme confessionnel, ou racial… ça se lâche tranquille sur les métaphores biologiques et médicales. Et puis, comme souvent par le passé, les « sauvageons » – cette « sous-humanité » qui casse tout sans rien revendiquer – ont le bon goût d’être identifiable à son taux de mélanine.

Les discours – entre mépris bourgeois et racisme d’État –, les pratiques policières – du Flashball en pleine tête à la garde à vue –, les outils judiciaires – de la comparution immédiate généralisée à la prison ferme en passant par la détention préventive –, sont ceux qui ont été créés dans les années 1980 pour le maintien de l’ordre dans les quartiers populaires au moment où le pouvoir les renommait « quartiers difficiles ». Au cours de l’hiver 2005, ils sont massivement mobilisés pour punir sans pitié les catégories de la population pour lesquels ils ont été perfectionnés au fil des années. Culpabilité sur la base de la couleur d’un vêtement, de la simple présence sur les lieux avant ou après une infraction, considérations de procureurs moralistes sur la « lâcheté des casseurs », délit de faciès – si ce n’est toi c’est donc ton frère –, condamnations sur la base des PV mensongers de flics qui se contentent de ramasser ceux qu’ils connaissent déjà, dépolitisation des enjeux… Les catégories qui ne sont pas concernées adhèrent au traitement étatique ; et les autres pauvres, souvent plus blancs, qui ne vivent pas dans les quartiers ciblés refusent de se reconnaître dans cette « racaille » dont il faut se « débarrasser ». D’autant plus regrettable que c’est précisément cette batterie d’outils dont l’État use aujourd’hui sans retenue pour écraser les Gilets jaunes.

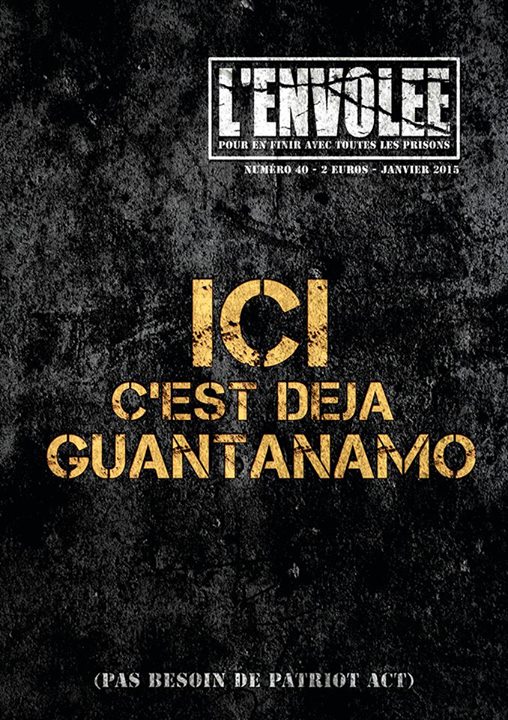

« Ici c’est déjà Guantanamo »

À l’été 2003, les images d’une militaire américaine tenant en laisse un prisonnier nu dans la prison irakienne d’Abou Ghraïb fait la Une des journaux du monde entier. L’usage de la torture redevient un fait avéré, non seulement dans ce camp particulier, mais aussi dans la prison de Guantanamo. Au même moment réapparaît un semblant de débat, sinistre : n’est-il pas admissible – comprendre : regrettable peut-être, mais nécessaire – de torturer « nos » ennemis pour protéger la démocratie ? En refusant « nos » valeurs, n’ont-ils pas délibérément quitté l’humanité ?

En novembre 2004, dans le numéro 12 du journal, nous publiions une lettre de Gégé, alors en quartier d’isolement à Fleury-Mérogis. Il se reconnaissait dans le sort infligé aux prisonniers des camps américains. Il réclamait que cessent les expéditions punitives des équipes régionales d’intervention et de sécurité (Eris) – ces unités de matons anonymes cagoulés créées en 2003 par Perben, alors ministre des tribunaux et des prisons, pour réprimer tout mouvement collectif. Il exigeait que « leurs tabassages gratuits et leurs humiliations sans limite soient supprimées dans leur totalité ; en clair, que soit retirée cette escouade de kamikazes de l’État planqués derrière des cagoules qui se plaisent à infliger des tortures physiques et psychologiques aux détenus exactement dans la même lignée de ce que les Américains font subir aux prisonniers irakiens. » Cette comparaison tombait tellement juste que l’administration pénitentiaire nous a immédiatement poursuivis en diffamation, et que des dizaines d’autres prisonniers se sont mis à signer systématiquement leurs lettres : « un prisonnier du D5 de Guantanamo ». Le siècle s’était ouvert par la désignation de nouveaux ennemis, d’une nouvelle catégorie, d’une sous-humanité dans laquelle se reconnaissaient désormais les prisonniers des quartiers d’isolement (QI). Pas grand-monde à l’extérieur pour relayer la parole de ces prisonniers, leur déniant ainsi la contestation politique de l’enfer qu’ils subissaient : ils méritaient une fois de plus ce qui leur est arrivé.

C’est pour ces mêmes prisonniers récalcitrants – condamnés à des peines à vie ou n’ayant cessé d’accumuler les peines supplémentaires à l’intérieur – que l’État a construit au début des années 2010 les prisons sécuritaires de Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil, conçues comme d’immenses quartiers d’isolement, de nouveaux quartiers de haute sécurité (QHS) – prétendument abolis en 1981. Ils ont été aussitôt rebaptisés « tombeaux secrets » par les prisonniers qui les peuplaient.

En février dernier, un prisonnier et sa compagne se retranchent dans l’unité de vie familiale de l’un de ces QHS modernes. On ne saura jamais ce qu’il s’y est réellement passé. L’homme et femme « s’étaient radicalisés ». Point, c’est censé suffire. « Radicalisés » : ici, les catégories de l’État – prisonnier irrécupérable et terroriste – se superposent, se renforcent, pour mieux rejeter irrévocablement de l’humanité deux personnes. Les cagoulés du RAID sont présentés comme des héros promus ultimes remparts de la liberté face à la sauvagerie, et les matons de Condé en profitent pour réclamer une fois de plus le durcissement des conditions de détention, leur revendication favorite.

« Quand ils sont venus chercher les migrants, je n’ai rien dit »

La catégorie d’« étranger en situation irrégulière », ramenée ces derniers temps à celle de « migrant », permet de mettre dans le même sac des milliers de gens aux parcours et aux cultures différentes, de les mettre à distance et de leur faire un sort que personne pourtant n’aimerait subir s’il devait prendre la longue route de l’exil. Ces personnes étrangères – résidant pour certaines sur le territoire français depuis de nombreuses années – se font contrôler sur les mêmes présupposés racistes que les gamins « de banlieue » et subissent un fichage généralisé qui conduit à un enfermement de masse : l’État français enferme près de 50 000 personnes chaque année dans quarante prisons pour étrangers, les centres de rétention administrative (CRA).

La loi « Asile et migration » a fait passer le 1er mars 2019 la durée d’enfermement maximum dans ces centres de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours dans une indifférence quasi générale. Trois mois d’enfermement pour défaut de papiers : déjà une peine. Tout l’hiver, des mouvements de révolte ont secoué des prisons pour étrangers où la répression ne cesse de s’intensifier : lourdes peines de prison ferme pour un incendie au CRA de Rennes, déportations accélérées, isolement, transferts des meneurs désignés. L’indifférence reste la règle : l’étranger, l’étrangère peuvent mourir noyés, se faire racketter par la police, être stockés comme du bétail. Les larmes de crocodile des chefs d’État pour Aylan Kurdi, l’enfant kurde retrouvé mort sur une plage turque dont la photo était devenue virale, ont séché depuis longtemps ; et c’est encore au nom de la sécurité des citoyens français que l’on organise cette misère.

L’étranger a toujours été désigné par l’État comme un voleur (de pomme, de travail, de femme…). Il est aujourd’hui en prime désigné comme terroriste potentiel, et « nos frontières » seraient là pour « protéger les honnêtes nationaux ».

« Ma liberté commence là où commence celle des autres »

Quand l’État exécute une femme dans un QHS, enferme des étrangers en masse, mutile sciemment des manifestants… c’est toujours au nom de « nos libertés ». C’est donc la société toute entière qui partage la responsabilité de cet assassinat, de ces enfermements, de ces mutilations. Pour reprendre les mots implacables d’Angela Davis : « les droits et libertés démocratiques sont définis en regard de ce qui est dénié aux personnes emprisonnées ».

Quand l’État parle de « libertés », c’est toujours au pluriel. Derrière ce vocable – les « libertés » –, il s’agit en fait pour l’État de défendre une liberté : celle, pour quelques-uns, d’exploiter le plus grand nombre et de sécuriser cette exploitation à coup d’emprisonnements, de crimes, de génocides, etc. Quant à nous, nous aurions chacun notre liberté, qui serait toujours en concurrence avec celles des autres. Des libertés individuelles, séparées les unes des autres. Des libertés qui circulent ainsi à la manière de vases communicants au bon vouloir de l’Etat, et de sa liberté à lui. L’idée fondatrice de la Déclaration des droits de l’homme est bien celle-là : « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres. » Et puisque les libertés seraient en guerre les unes contre les autres, il devient logique de penser que plus certains en sont privés, plus les autres en ont. Plus on voit d’autres (que ce soient des « migrants » ou des « délinquants ») payer leur indocilité face à un État tout-puissant, plus on devrait se sentir « libre »… mais seulement de rentrer dans les « bonnes cases », prévues à cet effet ; « libre » de jouir de notre part individuelle de liberté.

Contre cette vision qui fait de la vie du plus grand nombre une misère mortifère, il faut continuer à défendre que la liberté n’a rien d’un état individuel. Pour qu’elle soit synonyme de vie, d’épanouissement, d’émancipation, il n’y a de liberté que collective : plus les autres seront libres, plus je le serai moi aussi. N’en déplaise aux enfermeurs.

« Les prisonniers ont raison de se révolter »

Combattre la violence qui s’abat sur ceux et celles qui revêtent des gilets jaunes, sur ceux et celles qui ont fui un pays pour échouer dans « le nôtre », sur ceux et celles qui sont exclus temporairement ou définitivement du corps social au nom de « notre » sécurité – de notre prétendue « liberté » –, est un vrai geste de solidarité ; c’est-à-dire qu’il nous inclut dans la même humanité, qu’il refuse des catégories que nous n’avons jamais épousées. Cette souffrance est la nôtre. Nous en connaissons les causes – l’exploitation qui fonde toute société capitaliste – et les méthodes qui y conduisent, la permettent – une entreprise incessante de déshumanisation. Partager ce constat avec tous les exclus est le carburant de notre révolte. En luttant contre les pratiques autoritaires que l’État mobilise, il n’est jamais question de « sauver la démocratie », de « préserver la République » ou un quelconque autre fétiche.

Les blessés, les torturés, les enfermés, les gosses agenouillés à Mantes-la-Jolie les mains derrière la tête, les jeunes des quartiers de relégation assassinés par les flics, les faux suicidés du mitard sont des nôtres et nous sommes des leurs. Quand on se pointait dans les tribunaux en 2005, quand on manifeste au pied des prisons pour dire notre solidarité avec nos alter ego entre quatre murs, avec des Gilets jaunes qui ont capté que la révolte peut bien souvent mener au placard, on ne se bat pas que pour les autres. On défend notre liberté.

Pour celles et ceux qui refusent leur condition de crève-la-faim et qui trafiquent ; celles et ceux qui volent ; celles et ceux qui utilisent des drogues ; celles et ceux qui conduisent sans permis pour aller bosser ; celles et ceux qui manifestent sans déclarer leur manifestation ; ceux et celles qui ne rentrent pas dans les bonnes cases… la prison est là. Et ce n’est pas la moindre des victoires du mouvement des Gilets jaunes que naisse cette évidence dans beaucoup d’autres têtes : il y aura toujours une place pour toi ou ton fils en prison. Lutter contre tous les enfermements est fondamental et nécessaire, non seulement pour les prisonniers, mais aussi pour tous « ceux qui se croient libres » hors les murs. Dire que « les conditions d’enfermement des personnes détenues sont inadmissibles » ne suffit plus – pour peu que cela ait jamais suffi. Cette dénonciation, si juste soit-elle, continue à postuler une extériorité et entretenir une étrangeté – une supériorité bien souvent – au monde des enfermé.es et à leur sort.

Ce journal est né il y a dix-huit ans de la nécessité de faire exister la parole des hommes et des femmes infâmes, quelle que soit la catégorie qu’on leur a collée sur le dos pour les enfermer. Il fallait que les principaux concernés par la répression structurelle de l’État se fassent entendre et s’organisent contre le sort qui leur est fait ; pour que les questions pénale et carcérale continuer de remonter à la surface et prennent toute leur place au cœur des luttes pour l’émancipation ; pour que l’on s’organise ensemble autant que possible pour résister, combattre, quitter les cases d’un ordre social qui repose sur la prison.

Laisser un commentaire